Mês a mês

Decidi criar este espaço dentro do blogue para escrever, todos os meses, um pouco do que me habita. Histórias, pensamentos, impressões. Um exercício de partilha e de companhia, porque acredito que as palavras podem aproximar-nos.

Assobio

O avô tinha mãos grandes e pacientes, mãos de quem aprendera a esperar pelo tempo das coisas. Trazia consigo um cheiro a café morno e pão acabado de partir, um cheiro de manhãs lentas, e caminhava devagar, como se cada passo precisasse de permissão.

Quando o neto lhe estendia a bola, ele sorria primeiro e só depois chutava, nunca com força, para que o jogo coubesse inteiro na tarde. Assobiava baixo, um som curto e redondo, mais próximo de um segredo do que de uma melodia. O menino seguia esse assobio como quem segue um fio invisível, certo de que ali estava o centro do mundo.

O rapaz era magro, de joelhos sempre feridos e olhos atentos. Jogava à bola como se fosse uma conversa, esperando a resposta do outro antes de avançar. Assobiava sem saber porquê, porque o avô assobiava, e isso bastava. Havia nele uma alegria sem nome, dessas que não fazem barulho, mas iluminam. Quando o avô morreu, aos oito anos, o rapaz não chorou alto. Guardou o silêncio como quem fecha uma porta com cuidado. O assobio ficou suspenso no ar e a bola perdeu o jeito de rolar. Ninguém reparou.

Só ele.

A escola surgiu como uma obrigação sem promessa. As salas eram frias, mesmo no verão, e os dias repetiam-se com a mesma lição por aprender. O rapaz sentava-se junto à janela, não para olhar o quadro, mas para medir o tempo pela passagem das nuvens. Os colegas falavam alto, riam, empurravam-se. Ele escutava pouco. Trazia dentro de si um silêncio antigo, ainda fresco demais para ser partilhado. A bola ficara em casa, encostada a um canto, a ganhar pó como um objecto esquecido que já não sabe para que serve.

Os professores diziam que era distraído, que lhe faltava vontade. Ele não sabia explicar que a vontade se tinha ausentado com o avô, numa tarde sem aviso. Cumpria os dias como quem atravessa um campo sem trilhos, passo após passo, à espera de chegar a algum lado. Não chegou. A escola terminou sem saudade e sem planos.

Anos depois, quando já era homem e a rotina lhe pesava nos ombros, ainda trazia no corpo a memória desses gestos. Não sabia, mas era por isso que, ao ouvir de novo um assobio, algo nele se endireitava por dentro. Como se o avô tivesse regressado, não em carne, mas em som.

Começou a trabalhar numa fábrica à beira da estrada nacional. O som das máquinas era constante, um ruído espesso que ocupava tudo. Aprendeu depressa os gestos repetidos, a precisão mecânica, o corpo a funcionar antes do pensamento. Os dias eram iguais, as semanas indistintas. Entrava cedo, saía cansado, com o cheiro do metal colado à roupa. Não havia ali espaço para assobios. Nem para a bola. A vida tornara-se um corredor estreito, sem desvios.

Nada o motivava, mas também nada doía em excesso. Era um cansaço manso, desses que não gritam. Até ao dia em que, ao regressar a casa, encontrou o cão perdido junto ao portão. Olhava-o como quem pede licença para existir. O cão era pequeno, de pêlo claro e olhos atentos. Não ladrava. Limitava-se a observar, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estudasse aquele homem antes de decidir confiar. O rapaz ficou parado alguns segundos, sem saber o que fazer. Depois agachou-se. O cão aproximou-se com cautela e encostou-lhe o focinho à mão, um gesto simples, definitivo. Não houve festa, nem alegria súbita. Houve apenas companhia.

Levou-o para casa. Deu-lhe água, restos de comida, um lugar no chão da cozinha. O cão seguiu-o para todo o lado, como se tivesse encontrado ali um centro. À noite, quando o rapaz se sentou à mesa, percebeu que não estava sozinho. O silêncio mudou de forma. Já não pesava tanto.

Nos dias seguintes, começou a chegar mais cedo a casa. Falava pouco, mas passou a reparar. No modo como o cão dormia, no ritmo da respiração, na fidelidade sem perguntas. Levava-o a passear depois do trabalho. Caminhavam juntos, sem pressa, como se ambos estivessem a reaprender o mundo. Uma tarde, sem pensar, o rapaz assobiou. O som saiu curto, inseguro, e morreu depressa no ar. O cão parou, olhou para ele, como se tivesse ouvido um nome. O rapaz ficou quieto. Não repetiu. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, sonhou com o avô.

Pouco tempo depois, cruzou-se com uma mulher que procurava a cadela que lhe tinha fugido. Trazia na voz uma inquietação contida e nas mãos a trela vazia, enrolada sem perceber. O rapaz mostrou-lhe o caminho que costumava fazer com o cão. Não prometeram nada. Limitaram-se a procurar.

Caminharam lado a lado, atentos ao chão, aos arbustos, aos sons breves que podiam ser sinal. Falaram pouco. O silêncio entre ambos não era constrangedor, antes necessário. O cão avançava à frente, farejando, como se também ele soubesse o que estava em causa. A certa altura, um assobio escapou ao rapaz, baixo, quase por engano. O som ficou suspenso. A mulher olhou-o de relance, sem dizer nada.

Encontraram a cadela junto ao rio, presa entre pedras e silvas, cansada mas ilesa. Quando ela correu para a dona, houve um alívio simples, sem lágrimas. Ficaram ali alguns minutos, a recuperar o fôlego. A mulher agradeceu. O rapaz encolheu os ombros, como se aquilo tivesse sido pouco. Antes de se separarem, trocaram um sorriso breve, desses que ficam.

Nos dias seguintes, voltaram a encontrar-se. Primeiro por acaso, depois por vontade. Passeavam os cães juntos. A cadela corria à frente, o cão seguia-a fiel. Havia saltos, voltas, uma alegria sem cálculo. Os humanos sorriram por simpatia, depois por curiosidade. Falaram do acaso, do susto, da sorte. A conversa cresceu devagar, como quem não quer assustar o que nasce.

O rapaz assobiava às vezes, ainda baixo, ainda tímido O som já não lhe parecia estranho. A mulher ouvia e sorria, sem comentar. O som parecia abrir pequenas clareiras no dia.

Quando o filho nasceu, anos depois, o rapaz percebeu que algo se fechava e algo recomeçava. O menino tinha o olhar curioso e mãos inquietas. Um dia, empurrou-lhe uma bola. O rapaz pegou nela, hesitou por um segundo e depois chutou, sem força.

A bola rolou direita, como se nunca tivesse parado. O menino riu. O rapaz assobiou. E, por um instante breve e inteiro, o avô voltou a caminhar ao lado deles.

dezembro 2025

Este mês lembra a bondade e a partilha. As palavras repetem-se nas montras, nos anúncios, nos discursos públicos, como se bastasse nomeá-las para que se tornassem reais. No entanto, ao mesmo tempo, multiplicam-se os casos de desvios de fundos, de crueldade, de corrupção, de crimes e de fraudes. A generosidade parece cada vez mais um adorno sazonal, usado por conveniência, esquecido logo depois.

Já não anda meio mundo a enganar meio mundo, como dizia o meu pai; a percentagem, hoje, parece bem superior. Há um cansaço moral que se infiltra nas pequenas notícias do dia, uma erosão silenciosa da confiança, como se o chão comum se estivesse a desfazer sob os nossos pés. Parecem ser cada vez menos os justos, os piedosos, os verdadeiramente cristãos — não os que se anunciam, mas os que vivem a fé como gesto quotidiano, discreto, sem necessidade de aplauso.

O que mais me entristece não é apenas a existência do mal, sempre antigo como o mundo, mas a sua banalização. A forma como se normaliza a esperteza, o proveito próprio, o desvio ético travestido de inteligência. Há uma pedagogia silenciosa a ensinar que vencer é passar à frente, que ganhar é contornar, que sobreviver justifica quase tudo.

Sinto-me entristecida num século que, pela educação cada vez mais elevada, deveria mostrar outras mentalidades. Esperava-se mais pensamento crítico, mais empatia, mais responsabilidade colectiva. Em vez disso, cresce em mim a sensação de que se anda a regredir, não por falta de conhecimento, mas por falta de consciência. Como se soubéssemos mais, mas cuidássemos menos.

Talvez por isso este mês me pese de maneira particular. Porque Dezembro insiste na ideia de luz, e eu vejo demasiadas sombras a serem varridas para debaixo do tapete. Porque fala de partilha, e a desigualdade grita. Porque evoca o nascimento de uma esperança humilde, e o mundo responde com ruído, pressa e indiferença.

Ainda assim, recuso-me a desistir completamente do gesto pequeno. Da bondade que não faz manchetes. Da honestidade que não rende dividendos. Da fé que não precisa de palco. Talvez sejam poucos, talvez passem despercebidos, mas continuo a acreditar que é neles — nos que caminham em bicos de pés — que o mundo, apesar de tudo, ainda se sustém.

Que este mês nos lembre, mesmo na escuridão, da importância de pequenos gestos, de ternura e de cuidado. Que possamos oferecer um pouco de luz onde houver sombra, e ouvir o silêncio com atenção. E, acima de tudo, que estas festas nos tragam momentos de afeto, encontros sinceros e alguma paz interior. Boas festas, com esperança e serenidade.

Novembro 2025

Emergência Linguística: chamem o 112 da gramática!

Derivados da aderência ( ou o drama de “ir ao encontro a…”)

Há dias em que me apetece criar um serviço de emergência linguística. Um número curto, tipo 112, mas para salvar palavras em perigo. Seria algo como “Língua SOS”, com sirene discreta e prontidão imediata sempre que alguém disser, com ar seguro, que “isso vai ao encontro a”.

Sim, “ao encontro a”. A moda pegou, e agora multiplicam-se os derivados da ignorância: aderências descontroladas, encontros desorientados e um novo espécime que ameaça dominar a fauna verbal — o “derivado de” usado onde devia estar um inocente “devido a”.

Tudo agora é “derivado”. Derivado do trânsito, derivado da chuva, derivado da conjuntura, derivado do Mercúrio retrógrado. “Derivado” soa mais técnico, mais importante — parece que, dito assim, o atraso até ganha um ar científico. Já “devido” é modesto, é só português; e quem é que quer ser modesto numa frase?

Depois há a eterna confusão entre ir ao encontro de e ir de encontro a. O primeiro aproxima, o segundo choca. Mas, ao ritmo a que vamos, já nem sei se o português vai ao encontro do bom senso ou se vai de encontro à parede.

E quanto à aderência, a história é outra colagem. Houve tempo em que aderíamos a ideias, campanhas, causas. Agora, o que se vê são “aderências” às mais variadas coisas: programas, metodologias, produtos de limpeza. “Aderência” soa a coisa pegajosa — e talvez seja isso mesmo que nos está a acontecer: colamo-nos às palavras erradas e, quanto mais tentamos corrigir, mais grudamos.

O problema é que o erro, de tanto repetir-se, ganha estatuto de tendência. E a tendência, quando aparece num PowerPoint ou num reels, já ninguém ousa contrariar. “Toda a gente diz assim” — e pronto, sentença dada, gramática enterrada com honras de “uso corrente”.

Nessas alturas, respiro fundo, conto até dez e penso que a língua é viva, sim, mas há vivos que não sabem o que dizem.

Portanto, da próxima vez que alguém disser que “a reunião foi cancelada derivado da chuva e vai ao encontro a novas soluções”, talvez possamos responder com um sorriso doce, olhar paciente e uma pontinha de malícia:

— Pois claro. E que a aderência seja total.

Outubro 2025

A começar da melhor maneira – com a notícia que tinha ganhado o desafio do mês de agosto do Clube dos Writers, com o meu conto.

Partilho-o aqui convosco:

O armário, a miúda e o acaso

Eu era miúda e virei armário. Não é metáfora, não nesse dia. Foi literal: o corpo pequeno encurralado entre o tanque da roupa e a pia de despejos, e uma avalanche de copos, garrafas, vasos, tudo misturado com o estrondo que ainda hoje consigo ouvir quando fecho os olhos.

O armário não era de confiança. Parecia firme, mas era composto por dois andares: a parte de cima, leve de aspeto, mas pesada no conteúdo, pousava sobre a de baixo sem qualquer fidelidade. Eu, que tinha a mania de procurar o que estava acima do meu alcance, decidi empoleirar-me num banco para espreitar. A curiosidade era a minha forma de subir ao mundo, sempre convencida de que as prateleiras guardavam segredos.

O banco cedeu, o armário tombou, o vidro multiplicou-se em estrelas cintilantes pelo chão. Foi como se tivesse rebentado uma bomba. Eu caí com ele, mas sem me magoar. A minha pele saiu limpa, sem um risco, sem um arranhão. O barulho, esse, ficou dentro de mim, como se a memória tivesse escolhido guardar apenas o susto.

Os meus pais vieram a correr. Primeiro, o silêncio incrédulo — não sabiam se a casa ainda estava inteira. Depois, o desespero de imaginar-me esmagada sob os escombros de cristais domésticos. E, por fim, o espanto de me verem inteira, embora lívida, a respirar como quem acabara de regressar de um mergulho no mar.

Sempre achei que nesse dia a sorte se sentou comigo. Talvez um anjo trapalhão tenha dado um jeito ao ângulo do armário, talvez o banco tenha servido de escudo improvisado, ou talvez o mundo tenha, por um instante, suspendido as leis da física. Eu não me magoei. Só o armário morreu.

Às vezes, penso que esse episódio me deu a primeira lição: a vida é feita de desastres que, felizmente, para muitos, nunca chegam a acontecer.

Há acidentes que nos tocam apenas pelo susto, como ensaios de tragédia. Eu fiquei com essa impressão: que vivi um ensaio, e que a estreia oficial foi adiada.

Depois, cresci com a convicção de que nada é mais perigoso do que a curiosidade. Mas também nada é mais vital. Aquele impulso de subir ao banco, de querer ver para lá do permitido, foi o mesmo que mais tarde me levou a abrir livros escondidos, cartas guardadas em gavetas, diários que não eram meus. Talvez ainda hoje eu viva nesse risco — de tombar armários invisíveis para espreitar o que há lá em cima.

Se pudesse reescrever a cena, talvez desse outros contornos à história. Imagino-me esmagada sob um monte de copos e garrafas, mas a sair de lá vestida de vidro, como uma princesa improvisada, coroada por cacos. Ou, quem sabe, poderia ter descoberto dentro do armário um mundo secreto, como nas histórias em que os móveis escondem passagens para reinos longínquos. Em vez de cacos, teria encontrado florestas, cavalos brancos, talvez um príncipe desajeitado. Mas não. O que encontrei foi o nada — ou melhor, a prova de que o nada também pode ser um milagre.

O mais engraçado é que nunca mais consegui olhar para uma cristaleira sem lhe medir a perna. Entro em casas e calculo mentalmente: se isto tombasse, quem sobreviveria? Às vezes, penso que cada móvel é uma ameaça disfarçada, à espera de curiosidade. Noutras vezes, acho que todos os móveis do mundo conspiram para me proteger, como se tivessem feito um pacto depois daquele dia.

Os meus pais, durante anos, contaram a história às visitas. Era uma espécie de lenda doméstica: a filha endiabrada, tal como a do livro A trinta diabos de Enid Blyton, que sobreviveu a uma bomba de vidro. Eu ouvia-os repetir a narrativa, cada vez mais exagerada, e pensava se um dia eu própria acreditaria nessa versão em vez de na minha. Porque a memória também é isso: um armário que cai, mas de cada vez com um peso diferente.

Se fecho os olhos, ainda vejo o chão coberto de vidros. Mas já não tenho medo. Pelo contrário, há uma beleza no estilhaço: a luz refletida em cada pedaço, como se um arco-íris tivesse caído em fragmentos. Talvez a infância seja isso — uma sucessão de quedas que transformamos, depois, em vitrais.

E é curioso: não me lembro do cheiro, nem da cor dos vasos partidos, nem sequer do tom de voz dos meus pais naquele instante. Mas lembro-me da sensação de estar de pé, ilesa, no meio do caos e dos cacos. Como se tivesse descoberto, pela primeira vez, que sobreviver é uma arte — e que não depende só de nós.

Cresci, e muitas vezes senti que o armário ainda me acompanha. Nas escolhas arriscadas, nos amores precipitados, nas viagens sem mapa — sempre essa vertigem de cair e não me magoar. E, quando me magoei, foi como se finalmente o ensaio tivesse dado lugar à peça verdadeira. Mas mesmo aí, talvez por herança desse dia, aprendi a olhar para os cacos e a encontrar neles alguma ordem secreta.

Hoje, penso que talvez a miúda que fui nunca tenha saído de baixo do armário. Talvez ainda esteja lá, de pé, intacta, cercada de estilhaços, enquanto eu — a que escreve — não passe de uma invenção que ela sonhou para se distrair.

Porque afinal, o que é a memória senão um armário tombado?

E se volto agora a essa cena, é porque nela encontro a origem de tudo: da curiosidade que me move, da coragem inconsciente que às vezes me salva e até da mania de transformar acidentes em histórias. Se o armário não tivesse caído, talvez eu tivesse crescido igual, mas sem esta convicção secreta de que há sempre algo no mundo que me aparará a queda.

Não sei se isso é fé, destino ou pura ingenuidade. Sei apenas que, nesse dia, a vida decidiu não me magoar, decidiu sorrir para mim — e, desde então, carrego esse sorriso como um escudo invisível.

Setembro 2025

Mês de regresso de férias e nada melhor do que começar com o encontro Book 2.0

Deixo algumas imagens e uma crónica.

O livro reinventado

Lisboa abriu setembro com um convite à reflexão: a Fundação Champalimaud acolheu a terceira edição do Book 2.0, reunindo leitores, editores, livreiros e pensadores em torno de uma questão maior — como reinventamos a leitura e, com ela, a própria condição humana?

Durante dois dias, cerca de setecentas pessoas sentaram-se frente a mais de quarenta vozes vindas de diferentes geografias e disciplinas. O que as uniu foi a convicção de que o livro, longe de ser um objeto estático, é organismo vivo, que respira com o tempo. As conversas, mais de duas dezenas, tocaram nos temas urgentes do nosso século: a literacia como fundamento da cidadania, a liberdade de expressão em tempos de ruído e censura, o impacto do digital na forma como lemos e escrevemos.

Houve espaço para celebrar a memória do papel e, ao mesmo tempo, questionar a presença inevitável dos ecrãs. Para os editores e livreiros, tratou-se de pensar o mercado não apenas em números, mas em responsabilidade: que livros colocar no mundo, de que forma aproximar autores e leitores, como manter viva a cadeia que sustenta a cultura.

O encontro deixou claro que a leitura não é passatempo, mas prática de sobrevivência. Num mundo saturado de informação rápida, o livro surge como resistência e como ferramenta: abre janelas de pensamento crítico, oferece profundidade e ensina-nos a duvidar. Reinventar a espécie, como propunha o mote do evento, talvez passe justamente por esta redescoberta da leitura — não como hábito menor, mas como gesto transformador.

No fim, o que se levou dali foi a certeza de que o formato importa menos do que a experiência. Papel ou digital, voz ou silêncio: a leitura continua a ser ponte entre o íntimo e o coletivo, entre o presente e o futuro.

E como lembrou o Presidente da República: “Não ler é renunciar o futuro.”

Agosto 2025

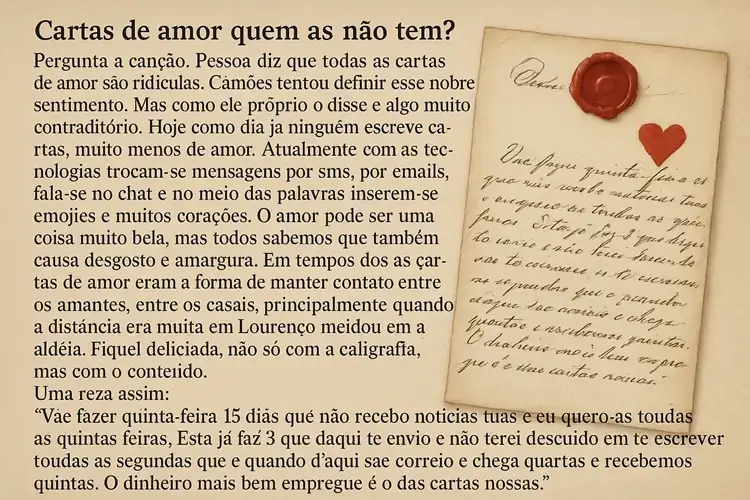

Cartas de amor quem as não tem? Pergunta a canção. Pessoa diz que todas as cartas de amor são ridículas. Camões tentou definir esse nobre sentimento. Mas como ele próprio o disse é algo muito contraditório.

Hoje em dia já ninguém escreve cartas, muito menos de amor. Atualmente com as tecnologias trocam-se mensagens por sms, por emails, fala-se no chat e no meio das palavras inserem-se emojies e muitos corações.

O amor pode ser uma coisa muito bela, mas todos sabemos que também causa desgosto e amargura. Em tempos idos as cartas de amor eram a forma de manter contacto entre os amantes, entre os casais, principalmente quando a distância era muita. A espera pelo carteiro trazia sempre muita esperança ou muita deceção quando as missivas não chegavam. E ainda havia a dificuldade na leitura, pois havia muito analfabetismo. É lembrar a “Morgadinha dos Canaviais” de Júlio Dinis que lia a todos os que lhe pediam e assim ficava confidente dos amores dos seus conterrâneos.

Descobri no meio das coisas da minha mãe, após a sua morte, cartas que o meu avô escreveu à minha avó quando estava a trabalhar em Lourenço Marques e que eram remetidas para a aldeia.

Fiquei deliciada, não só com a caligrafia, mas com o conteúdo.

Uma reza assim:

“Vae fazer quinta-feira 15 dias que não recebo noticias tuas e eu quero-as toudas as quintas feiras. Esta já faz 3 que daqui te envio e não terei descuido em te escrever toudas as segundas que é quando d’aqui sae correio e chega quartas e recebemos quintas. O dinheiro mais bem empregue é o das cartas nossas.”